大型书法墙献礼G20我们的“欢迎” 之笔墨味道

编者按

9月4日至5日,以“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”为主题的G20峰会在中国杭州召开。唐代诗人白居易曾有佳句“江南忆,最忆是杭州”,随着G20峰会在杭举行,这座因湖而名、因井而蓄、因溪而幽的水城,再次以其旖旎风光、璀璨文化聚焦了世界的目光。

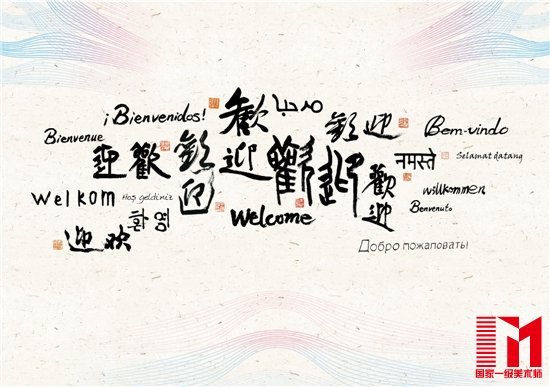

中国意、西子情,艺术自不会缺席。从写满各国“欢迎”文字的大型书法墙,到以光为墨、以水为画的“光绘”山水西湖夜景的总设计;从“惟其写意,斯称大雅”的G20会标设计,到长达142米的水墨淡彩山水长卷,无不呈现了杭州城的别样韵致。现在的西子湖畔,每一个转角、每一次回眸,都能感受这座城的文艺清新。值G20召开之际,本刊特别策划“G20的艺术中国”专题,从书法、设计、美术交流等3个视角切入,向读者展示G20会场中光影疏淡、画意盎然的大美中国。

图片来源:国家一级美术师官方网站

“欢迎”二字在《说文解字》里面的解释分别为“喜乐也”“逢也”,二者相合,便引申为高兴地迎接和乐意接受的意思,暗含了施受双方的动态关系——对他人的来访表示开放、友善的态度。

日前,《钱江晚报》邀请了8位书家,就此二字进行书写创作,以不同的书写、多样的书风展现了汉字和书法的艺术魅力。别出心裁的是,受邀书家不仅以汉字作为书写内容,更以G20各成员国主要通用文字(英文、法文、俄文、日文、韩文、德意大利文、西班牙文等)进行创作,中国古老的书法艺术与他国语言结合,体现出古与今、中国与世界的文化碰撞、交流,彰显出传统文化的独特魅力和时代精神。

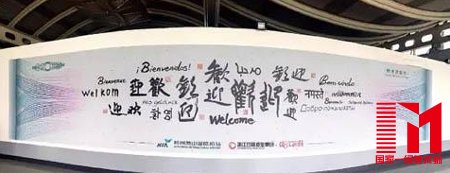

8月15日,这一由G20成员国主要通用文字的“欢迎”组成的书法墙在杭州萧山国际机场空管塔台亮相。8位书法家的作品也被制作成文化标语应用到杭州的许多公共场所当中,以迎接参加G20峰会的各国嘉宾和友人。这样一次被称为“脑洞大开的艺术尝试”,意在让飞抵杭城的国内外客人,满眼感受到的都是热情。

杭州萧山国际机场空管塔台

创作|中国书法与他国语言的结合

作为目前世界上唯一在用的自源性文字,汉字一开始就具有了图像审美的因素,唐代张彦远《历代名画记》曾言,汉字在肇起之时,“书画同体而未分”。那么,在此次G20创作中,书法家将汉字从书法中剥离开来,尝试以毛笔书写他国文字的创作也引发我们思考:以往的汉字书写经验对此是否有效?书写感受和体验又是怎样的?《中国美术报》采访到G20书法墙创作团队成员王冬龄、沈浩、陈振濂、白砥,请他们就此畅谈感受。

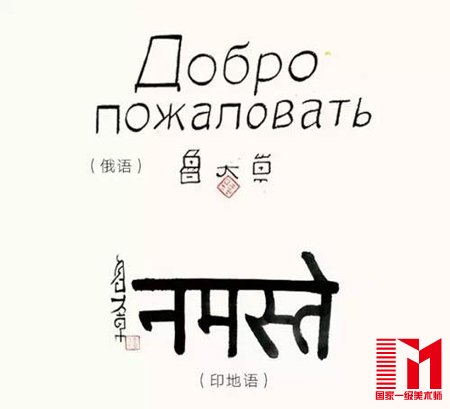

沈浩作品

中国美术学院书法系主任沈浩认为,用中国书法写外国人能看懂的内容,也是一种文化自信的表现。书写外国文字跟书写汉字完全是两种体验,文字的原生书写工具不同,国家文化背景不同。以我们的视角出发,用毛笔去体现字母的文字美感,可以说是一种较新的尝试。“首先,用毛笔书写汉字,是借助有弹性的笔头去表现一种书写节奏的变化,通过快慢轻重、提按使转的不同施展,去诠释和表达汉字的艺术结构。在此间,如果对书写内容有所认知,就能更好地传递书写状态和情感。而由字母组成的西方文字,则更强调一种流动感,毛笔丰富的笔意变化在其中就相对弱化了。”

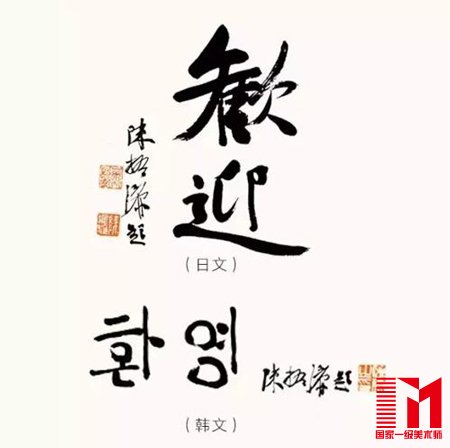

陈振濂作品

用中国书法书写外文,本质上是一种跨文化的尝试,如何用毛笔、宣纸等传统工具,突破文化隔阂进行个人情感的抒发,是艺术家关注的重点。对所写文字的文化背景有所了解,无疑对创作有所助益。西泠印社副社长陈振濂有过多年日本海外教学经历,也曾翻译、研究日本书法文化。就此次针对日文和韩文的创作经历,他谈道,“这两种文字都是汉字文化圈衍生出来的,对我而言还是比较有亲和力的。我曾做过大量向国内输送日本书法文化的事情,因为改革开放、国家提倡文化复兴,我们也打开了和海外交流的通道。日本书法的传入还曾带动了国内一阵对日本书法模仿、学习的风潮。”

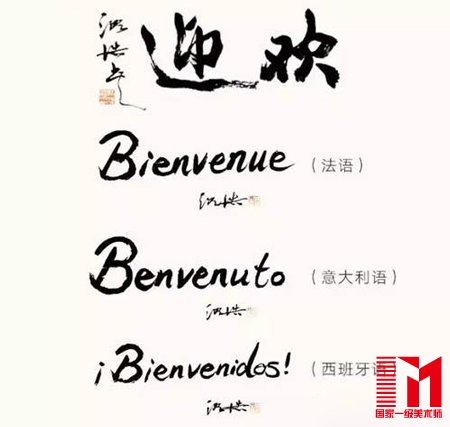

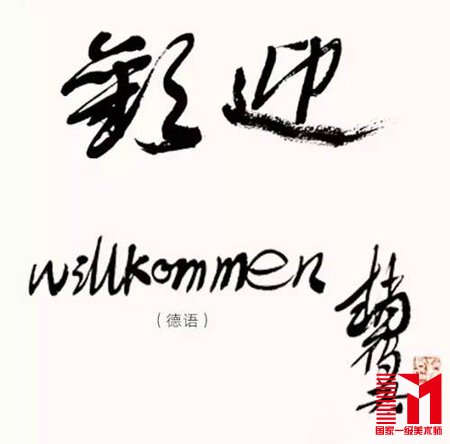

白砥作品

以中国书法诠释他国文字,书写性的保留是体现中国书法精髓的关键所在。中国美术学院教授白砥在这次创作中则更重视书写性的表现,他谈道:“尽管写的是外语,也要保持中国书法的味道。”他在书写葡萄牙文的时候,着意于呈现草书中笔意连属的感觉。

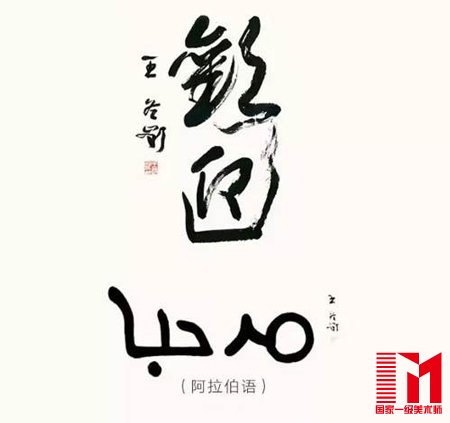

王冬龄作品

阿拉伯伊斯兰文化本身就拥有悠久书法传统。那么,都是书写,如何体现出中国书法文化的精髓就为艺术家提出了更大的挑战。此次负责阿拉伯文创作的书法家、中央美术学院教授王冬龄在接受本报采访时,述说了他过去在沙特阿拉伯举办展览的经历,以及自己是如何将此种经验和对他国文化的感受糅合进创作的过程,“我看到的阿拉伯书法作品,往往蕴含了一种宗教性。书写者会怀揣着虔诚的宗教情感去书写,投入大量的时间精力去诠释,整体风格多带有装饰感,具有内敛、庄重的意味。我想,除汉字外,线条的表现力是中国书法的一大特点。其多样丰富的表达为我的创作提供了更多可能。而书体本身也具有特别的美学感受。所以,结合着此次G20‘欢迎’的文字意涵,在汉字的书写上我选择了狂草,以表现一种热情奔放的感觉;而在阿拉伯文的书写上,我选择了相对圆融通和的篆书,一方面象征着中国人的待人之道,另一方面也切合了阿拉伯书法中的美学旨趣。”在创作中平衡两国书写差异,体现对不同文化的尊重,更以自己的创作理念予以统领,王冬龄为我们提供了一条创作思路。

文化|书法从多个维度进行国际交流

熊秉明曾说:“中国书法是中国文化核心的核心。”解放军艺术学院院长彭丽媛在今年会见新西兰梅西大学和维塔工作室代表团时,就曾邀请客人观摩学院书法家的现场创作。她亦指出,中国书法艺术源远流长,融汇贯通了博大精深的中华文化。由此可见,中国书法文化活跃在外事交流中,成为我国向他国展示文化软实力的重要一环。

然而语言的限制会否成为书法文化传播的障碍?不少人都曾提出这样的疑问。曾受邀到美国圣安东尼奥进行城际文化交流的沈浩认为,地域和语言的隔阂不会成为交流的障碍,即便语言不通,但是汉字以象形为基础,其中所蕴含的图案、图像美是可以被不同文化背景的观众所欣赏的,他说:“借由中国书法,可以使他们感受到中国人特有的一种审美意识和情感,而承载着几千年文化积淀的中国书法史,就是中国历史和文化史的缩影,书法确实是传播中国传统文化的良好载体。”

2009年10月13日,在比利时皇家美术馆举办的“再序兰亭·中国书法大展”是中国第一次在欧洲举办的规模最大、精品最多的书法展览。200余位来自欧、美等国和地区的嘉宾、观众来到布鲁塞尔,见证了这次展览的开幕。王冬龄现场书写了高4.4米、宽5.5米的草书巨制,为中国书法赢得了国际掌声。

此次书写经历也启发着王冬龄去思考中国书法如何更好地进行国际交流及其展示方式的问题,他回忆道,“当我在鸦雀无声的现场书写时,那种专注和用心感染了在场观众,结束时立刻收到了热烈的掌声,这也使我明确了以大字书写的形式。必须承认,想要让世界认识书法是具有难度的,就好比初到海外的中国人难以辨识外国人的长相,米芾和文徵明的字到底有何种细微区别,在外国人眼中也难以分辨。因此,以何种方式去传播需要思考。以我个人在西方教学、交流的经验而论,具有装饰和图画性的大篆和具有抽象性的狂草更容易为外国观众和学生所体会、接受”。

鲍贤伦作品

就艺术层面而言,中国书法走向国际舞台的方式主要依循两条脉络。一方面,官方和公共文化机构与国外展览机构对接,传统书法作品被外借到海外展出,更多地具有了文化传播、弘扬国粹的意义;另一方面,中国当代的艺术家也以个人或团体的形式到海外办展、开展学术交流活动,力图呈现当代人在书法领域的探索、创新,实现与他国艺术家、艺术界的对话。“笔底传情:当代中国书法展”(1998年,美国纽约哥伦比亚大学瓦利克美术馆);“惊人之笔:中国现代书法展”(2002年,伦敦大英博物馆);“书法作为资源:中国当代艺术展”(2004,澳大利亚悉尼亚澳艺术中心)等都是例证。

鲁大东作品

总体说来,无论是政要间的交流互赠、国家的外事活动中,还是公私文化机构的馆际互借、海外交流,以及当代艺术家将中国书法引向他国、与海外艺术家进行互动对话等情况都向我们诉说着这样一个事实:作为中国传统文化中的书法艺术,正从多个维度走向国际舞台。

思考|立足根本才是文化弘扬之正道

随着中国国力的提升,我们在国际政治、经济舞台中扮演了愈加重要的角色,也让世界更多地了解到中国的文化。书法也在此中取得了一定的成绩,然而,机遇与挑战并存,仍有许多课题值得我们思考探索。

外国友人在书法墙前合影留念

就艺术领域的内部探索而言,书法艺术何去何从仍然是难解的命题,但这并非意味着我们的发展格局是消极闭守的。中央美术学院教授刘彦湖认为,互联网时代的到来,对汉字、对书法传统都提供了更多可以挖掘的空间;并且,世界艺术的有益经验,都值得我们借鉴。“我曾经去看过有关肯尼亚的涂鸦展,其中以三角形改写了拉丁语系,给我的触动很大。时代赋予我们新的探索使命,把中国书法艺术发扬光大,我们不应丧失对其未来的信心”。

赵雁君作品

在王冬龄的理解中,书法在今天有着双重的文化使命,“一方面,要继承中国传统文化和艺术精神,另一方面,也要体现艺术自身的发展规律,与当代艺术进行一个交流对话。所以中国书法既可以是很经典的,又可以是很现代的”。

与活跃在外事交流、受到国际政要青睐的情况相比,中国书法艺术与行业在国内正遭遇着某种尴尬:在高等教育体制中仍未成为一级学科、中小学书法教育刚刚起步、民众对书法艺术的判断仍存在误区(如将书写毛笔字简单地等同于中国书法),还有打着艺术创新之名诋毁和侮辱书法艺术的行为存在……陈振濂表示,国家领导人重视书法、推动书法文化发展当然是一个大好事,但我们也要客观去认识书法在当今中国社会中的发展情况,“一方面,中国书法成为独立的艺术学科时间较短,也没有建立起相应的艺术门槛,因其天然具有较强的群众性,大家蜂拥而至,难免鱼龙混杂;另一方面,我们也要尊重艺术自身的发展规律,拔苗助长或者故意抬高,对于书法艺术来说并没有什么好处。”

白砥坦言,直观的形式,如奔放、流畅的线条等基本的感觉还是可以相通的。但让外国人去理解中国书法还是有难度的。就我们本土来讲,大多数中国人对书法艺术的理解都还很局限。所以,他认为,重要的不是让外国人去理解中国书法,而是首先让中国人理解书法深层次的东西,这是我们今天要做的一个事情。

朱关田作品

在中国国家画院研究员张公者看来,“能真正提高中国书法文化地位的,还是创作者本身。所以,当代书家要从自身做起,加强内在文化修养。只有创作出能够承载民族文化内涵的高妙作品,才能够真正提高书法艺术的文化品位与气质,如此,自然也能够吸引世界目光。”

中国书法艺术的发展任重而道远。想要立足于全球艺术之中,推广和传播中国书法艺术和文化,根本在于回溯自己,深入扎根于传统,做好国民书法普及、教育和传播工作,并进行严肃深入的艺术探索,提高创作者的文化修养和内涵,才能无愧于中国书法传统和历史。